Nuits des Etoiles 2025 : Compte-rendu

Plus de 450 personnes sont venues cette année participer au nuits des Etoiles 2025 aux ESSERRES à LAVACQUERIE.

10 séances de planétarium pour 230 spectateurs.

L’édition 2025 est dédiée à JEAN FRANCOIS BACOT bienfaiteur et à JEAN CLAUDE WANESSE montreur d’étoile et cheville ouvrière lors de la construction de l’observatoire.

Claude et Edwige ont à cette occasion fêté leur 30éme Nuits des Etoiles.

Si le vendredi n’a pas été favorisé par la météo, le samedi a en revanche été très étoilé comme en témoigne la photo de Stéphane ci dessous.

22 bénévoles ont œuvré le vendredi et 21 le samedi sans compter tous les bénévoles des ESSERRES.

Le stand d’accueil a fonctionné jusque 22h30 les deux soirs, il contribue au bon déroulement de la manifestation.

Corine et Catherine secondées par Louisette ont accueilli tous nos visiteurs pour que leur séjour soit le plus fructueux possible.

Cédric et Christian ont présenté leur maquette électrique du système solaire. Un grand succès jusque tard dans la soirée.

Olga et Aurélien avaient préparé une série de jeux pour maîtriser les distances et les tailles des planètes dans le système solaire.

Jean Paul et Cécilia présentaient un atelier réunissant les maquettes de la conquête spatiale en Lego dans des décors réalistes. Adyel a pris le relais pendant qu’ils étaient animateurs du planétarium.

En parallèle, Jean Paul a animé une conférence sur la mythologie.

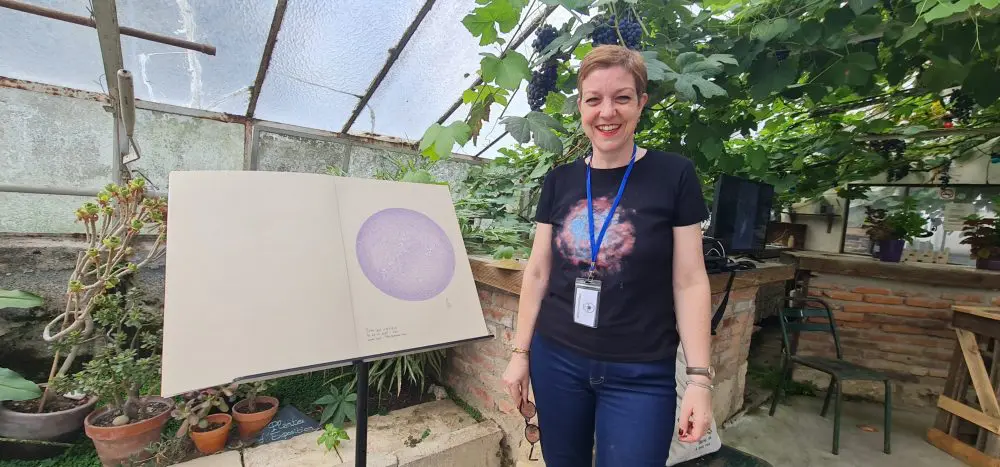

Aurore a présenté ses ASTRODESSINS dans la serre des ESSERRES.

Raphaël et Axel ont présenté un atelier en réalité virtuel, une visite de la Station Spatiale Internationale. Les spectateurs autour pouvaient assister au voyage sur le télévision qui retransmettait les images du casque VR.

Stéphane et Fred ont passé un après mdi ensoleillé à enchanter les spectateurs qui voulaient mieux connaitre cette étoile dont on parle tant, le Soleil.

L’atelier Instruments d’Observation a accueilli de nombreux curieux jusqu’à 23 heures sous la houlette de Franck R. et de Karine secondés par Franck M.

Stéphane nous a fait ce petit compte rendu de la soirée de samedi vu par un montreur d’étoiles :

Récit d’une nuit sous les étoiles

Samedi, passages nuageux et éclaircies ce sont succédés jusqu’en début de soirée où sur l’aire d’observation le public commence à s’impatienter. Soudain, la Lune émerge entre les nuages teintés des reflets du crépuscule. Préposé à la lunette Takahashi de 152 mm, je braque le tube à l’aide du chercheur tandis qu’une petite fille me sollicite sans relâche : « Je peux voir, je peux voir… ». Je lui réponds qu’il me faut encore deux minutes pour les réglages, mais elle insiste : « Une, deux, je peux voir… ». Enfin, elle a l’opportunité de poser son œil sur l’oculaire, et un grand silence s’installe, suivi d’un émerveillé « Ouah, c’est trop beau ! ».

Elle cède sa place et les curieux se bousculent pour contempler l’astre Sélène. Une femme m’interroge : « Cela doit être encore plus magnifique lors de la pleine Lune. » Je lui réponds que ce n’est pas tout à fait vrai, car à ce moment-là, la Lune est illuminée de face, ce qui atténue les détails de ses reliefs. Un homme soutient que la Lune ne tourne pas sur elle-même, car elle possède une face cachée. Cela me rappelle le petit jeu de Claude lors des stages de première étoile. Nous voilà donc embarqués dans un ballet céleste : je suis la Lune, et je tourne autour d’une dame qui incarne la Terre, lui montrant toujours mon visage. Pendant ce temps, l’homme doit rester immobile et se tourner dans la direction où je regarde. Après un tour complet où il a tourné sur lui-même, il est persuadé que la Lune effectue bien une rotation sur elle-même, et le public semble également séduit par cette démonstration.

Alors que la Lune se faufile derrière le rideau d’arbres, j’oriente les curieux vers l’arrière de l’aire, où Romain et son imposant C14 bénéficient d’une vue privilégiée sur notre satellite. Le ciel crépusculaire s’est désormais totalement dégagé, et les premières étoiles commencent à scintiller. J’en profite pour repérer la Polaire, afin de peaufiner l’alignement de la lunette. Pendant ce temps, les lasers des montreurs d’étoiles dansent entre les trois étoiles du triangle d’été. Tout est en place, la nuit n’étant pas encore totalement tombée, nous nous dirigeons vers une cible accessible : la célèbre toile double Albireo. Ce duo coloré ne manque jamais d’émerveiller. « Je vois une étoile jaune et une bleue ! » s’exclame une observatrice. « Moi, je ne vois rien du tout ! » rétorque un visiteur, dont le bord de son chapeau mou se trouve malencontreusement entre son œil et l’oculaire.

Les interrogations affluent concernant l’origine de ces teintes, c’est l’opportunité de nous plonger dans un bref cours d’astrophysique sur la couleur des étoiles en fonction de leur température. Les étoiles rouges, par exemple, sont moins chaudes que leurs homologues bleues. « C’est l’inverse des robinets », s’amuse à souligner un auditeur. Je saisis également cette occasion pour aborder un peu d’anatomie, en expliquant la structure de l’œil. Les cônes, par exemple, jouent un rôle essentiel dans la perception des couleurs, tandis que les bâtonnets sont utilisés pour la vision nocturne, mais uniquement en noir et blanc. « C’est pour cela que la nuit, tous les chats sont gris », fait remarquer une auditrice.

Le crépuscule touche à sa fin, le ciel c’est assombrit, la prochain objet à observer est M13 le fameux amas globulaire d’Hercules, ça tombe bien car Claude aux commandes de son laser lance « qui a l’amas d’hercules ?». Je réplique, il est dans la Taka, venez par ici. La foule se presse autours de la lunette. L’amas bien que brillant est déjà moins évident à observer, pour certains c’est une vague tache lumineuse floue et pour d’autres une petite boule piquée d’étoiles, il faudrait parfaire la mise au point à chaque vision. Les questions fusent également sur le nombre d’étoiles qu’il renferme et sur sa distance, mais la notion d’année-lumière n’est pas toujours claire pour tout le monde.

Après avoir passé un long moment à contempler l’amas M13, je me dirige vers les nébuleuses planétaires M57, le célèbre anneau de la Lyre, et M27, la nébuleuse Dumbell. J’explique comment exploiter la vision de côté pour les distinguer clairement. C’est l’occasion d’évoquer la fin des étoiles et le destin de notre soleil, tout en rassurant l’auditoire que cela n’arrivera pas avant quatre milliards d’années, ce qui nous laisse largement le temps de profiter de notre existence. Claude suggère alors d’éteindre toutes les lumières des Esserres afin de bénéficier d’une vue imprenable sur la magnifique Voie lactée, on a même droit à un passage de Starlink en rang serré. Le public est ravi.

Il est déjà plus de minuit et l’aire d’observation c’est clairsemée. A l’est, Saturne montre le bout de son nez, mais seuls les observateurs les placé au sud de l’aire peuvent l’apercevoir. J’en profite pour aller jeter un œil dans le C8 de Mohamed, la planète est bien visible et son anneau vue pratiquement par la tranche apparaît sous la forme d’une barre lumineuse qui divise le disque en deux. Le public, quant à lui, semble un peu déçu ; il faudra patienter quelques années avant de retrouver un anneau resplendissant.

Seul quelques badauds errent encore entres les instruments, Maxence m’a rejoint, on se fait plaisir en tentant l’observation des principaux objets célestes du Sagittaire, M16, M17, M20, M21, M22… puis nous admirons l’amas des Canards sauvages, M11, dans l’écu, qui se révèle splendide à l’oculaire. Ensuite, nous contemplons la Grande Dentelle du Cygne, magnifiquement détaillée grâce à un filtre UHC. Les derniers chanceux restés sur l’aire d’observation sont émerveillés par ce qu’ils voient. Nous essayons d’observer la supernova actuellement visible dans la galaxie NGC7331, située dans la constellation de Pégase, avec le C14 de Romain, mais sans grand résultat. Nous décidons alors de nous concentrer sur la nébuleuse du Croissant dans la constellation du Cygne, qui s’avère être tout simplement magique.

Il est plus de deux heures du matin et la fatigue commence à s’installer, tandis que la plupart des astronomes ont déjà rangé leur équipement. On couvre la Taka ruisselante d’humidité, et pendant que Romain s’occupe de ranger son C14, je me consacre à photographier la beauté de la Voie Lactée, qui brille au-dessus des Esserres. Avec Romain, nous nous offrons un dernier moment de plaisir aux jumelles en observant les galaxies d’Andromède et du Triangle, le double amas de Persée, la nébuleuse de l’Amérique du Nord, et pour clore notre soirée, les Pléiades, annonciatrices du ciel hivernal.

Il est trois heures et il est tant de rejoindre mon duvet sous la tente avec des étoiles pleins les yeux.

Stéphane L.

Préparations et Rangements :

14 membres ont participé à la préparation du matériel le Samedi 26 Juillet .

Il aura fallu 12 membres le Dimanche 3 Août pour tout ramener à l’Observatoire, 8 membres le Lundi 4 pour commencer le rangement et pas moins de 13 membres le Jeudi 14 pour tout remettre en place. Soit 34 journées/personne pour que tout soit au top.

Un grand bravo et merci à toutes et tous pour votre implication qui a permis cette année encore d’avoir fait passer, nous l’espérons, des moments inoubliables à nos visiteurs.

![]()