La Lyre : de la tortue d’Hermès au drame d’Orphée

Ce qu’il faut en retenir :

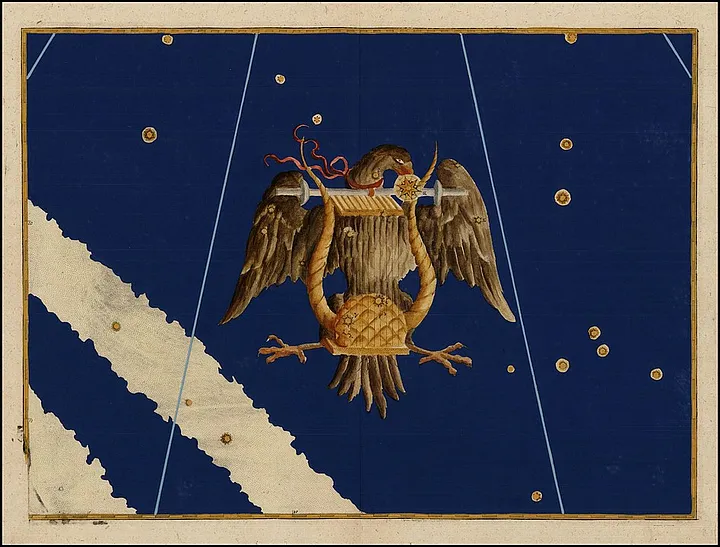

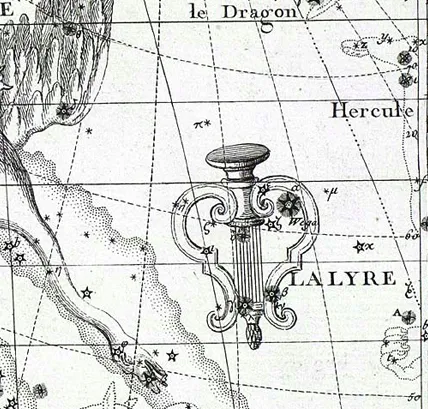

Il faut quand même faire un sacré effort pour imaginer une lyre dans cette constellation. De nombreuses cultures et civilisations y voyaient plutôt un vautour, ce qui explique que sur les atlas anciens, on trouve souvent les deux images de la lyre et du vautour superposés.

En mythologie grecque, fait rarissime, les dieux olympiens ont ici positionné dans le ciel un objet et non un personnage ou un animal. Deux légendes se superposent alors pour expliquer cette lyre. La première tient à la naissance d’Hermès et au conflit qui l’oppose à son demi frère Apollon. Hermès invente la lyre à partir d’une carapace de tortue et s’affirme donc comme un expert dans le maniement de l’instrument. C’est ainsi qu’il charme Apollon à qui il avait volé des bœufs. En jouant de la lyre, Hermès apaise la colère de son demi frère. Et en guise de réconciliation, il lui donne cette lyre, qui devient alors l’un des attributs privilégiés d’Apollon.

La seconde légende renvoie à Orphée. Ayant hérité de la lyre par Apollon, Orphée devient un orfèvre dans le maniement de l’instrument. Mais après la disparition tragique de son épouse Eurydice qu’il avait vainement tenté de ramener des Enfers, Orphée est lapidé et démembré par les Ménades. Les Muses décident alors de placer au ciel sa lyre.

La constellation de la Lyre en quelques mots :

Symbole de l’été, la Lyre (Lyra en latin) est l’une des plus petites constellations du ciel boréal (52ème rang), coincé entre le Cygne et Hercule. Elle est évidemment célèbre par son étoile Alpha, Vega (“vautour”en arabe). Cinquième étoile la plus brillante du ciel, elle est celle qui est, avec Deneb et Altaïr, constitutive du Triangle d’Été. Elle sert d’ailleurs de référence en terme de magnitude (son indice est de 0).

La Lyre comprend en son sein plusieurs objets célestes particulièrement intéressants : Epsilon, la fameuse « double double » (ou quadruple) ; Beta, ou Sheliak (“harpe” en arabe) une étoile variable dont la magnitude varie par cycle de 13 jours ; Delta, une double visible quasiment à l’oeil nu ; et enfin deux objets de Messier, M56, amas globulaire et M57, la nébuleuse annulaire dite Anneau de la Lyre.

Ce qu’en disent les auteurs anciens :

Cette écaille de tortue est petite. Hermès était encore prés de son berceau quand il y perça des trous. Il décida qu’on l’appellerait Lyre.

Aratos. Phénomènes.

Hermès trouve devant l’antre une tortue en train de paître. Il la vida, tendit sur la carapace des cordes faites avec les boyaux des vaches sacrifiées et, ayant ainsi créé la lyre, il inventa aussi le plectre.

Apollodore, Bibliothèque.

Elle a été confectionnée à l’origine par Hermès à partir d’une tortue, et des bœufs d’Apollon ; elle fut pourvue de sept cordes d’après le nombre des filles d’Atlas. Apollon la reçut de ses mains et, après avoir composé un chant sur la lyre, l’offrit à Orphée.

Eratosthène. Catastérismes.

Les Muses, récompense suprême, placèrent au ciel la lyre d’Orphée, dont les étoiles prirent sa forme pour honorer sa mémoire. Apollon et Jupiter y consentirent parce qu’Orphée louait particulièrement Apollon ; quant à Jupiter, il accorda cette récompense à sa fille.

Hygin. L’Astronomie.

La lyre fameuse que Mercure, par jeu, fabriqua dans sa tendre enfance, en attachant des cordes à une carapace arrondie, pour confectionner avec quelques boyaux, artisan divin, un présent mémorable au dieu du Parnasse, Phébus. Et quand à son tour le bel Apollon eut empli l’instrument de célestes accords, il en apprit le maniement à Orphée.

Aviénus. Phénomènes d’Aratos.

Une invention d’Hermès qu’il transmet à Apollon :

La Lyre, en tant que constellation ainsi dénommée -nombre de cultures y voient plutôt un aigle ou un vautour- apparaît pour la première fois dans les Phénomènes d’Aratos. L’allusion mythologique est courte mais Aratos fait explicitement référence à l’instrument inventé par le tout jeune Hermès :

Hermès était encore prés de son berceau quand il y perça des trous. Il décida qu’on l’appellerait Lyre.

Aratos, Phénomènes.

Le futur dieu vient de naître et de s’échapper de son berceau et de son antre. Très précoce, il dévale plaines, vallées et coteaux. Au passage il vole les bœufs et génisses de son demi-frère Apollon. Puis de retour dans son antre, il croise à l’entrée une tortue qui va lui donner une idée,comme nous le raconte Homère :

Hermès sut le premier fabriquer un instrument de musique avec la tortue qu’il rencontra sur la porte de la cour.

Homère, Hymne à Hermès.

Hermès sacrifie la tortue et la vide. C’est à partir de cette carapace vide qu’il va inventer la lyre :

Il tailla des tiges de roseau à la juste mesure, et la fixa en traversant dans le dos l’écaille de la tortue. Puis il étendit sur le pourtour une peau de bœuf, adapta deux bras joints par une traverse et tendit, en les accordant, sept boyaux de brebis.

Homère, Hymne à Hermès.

On retrouve la référence à la tortue dans le nom de l’étoile gamma de la constellation qu’on appelle également Sulafat qui signifie tortue en arabe. Les sept cordes feraient penser aux sept Pléiades, dont l’une d’elles (Maïa) était la mère d’Hermès :

Elle fut pourvue de sept cordes d’après le nombre des filles d’Atlas.

Eratosthène, Catastérismes.

A noter que tous les auteurs helléniques ne sont pas en phase sur le nombre initial de cordes. Pour Diodore de Sicile, il n’y en avait que trois :

Il fabriqua en outre la lyre à trois cordes, par analogie avec le nombre des saisons de l’année ; il définit en effet trois sons, l’aigu, le médian et le grave ; l’aigu d’après l’été ; le grave d’après l’hiver et le médian d’après le printemps.

Diodore de Sicile, Livre I, §16.

Ainsi constitué, Hermès, dont on rappelle qu’il vient à peine de naître, s’approprie l’engin, parfois assimilé à une cithare, et compose des vers pour accompagner les mélodies de son instrument. C’est, muni de ce grand art, qu’il va réussir à envoûter et donc retourner son frère Apollon. Ce dernier, qui n’a pas digéré le vol de son troupeau, enlève Hermès et le traduit devant Zeus. Après avoir nié et plaidé non coupable devant son père, puis reconnu à demi mot son forfait, Hermès s’en retourne avec Apollon pour lui indiquer où sont gardées les fameuses vaches. Furieux de voir qu’Hermès en a sacrifié deux, Apollon est sur le point de lui infliger un châtiment suprême. C’est alors que :

Tenant sa lyre à gauche, il en essayait les cordes harmonieusement. (…) Les accents séduisants de cette voix divine allèrent au fond du coeur d’Apollon, et le doux désir s’empara de son âme pendant qu’il écoutait.

Homère, Hymne à Hermès.

La musique adoucit les mœurs et dans le cas présent le courroux d’Apollon :

Je pense que notre différend se réglera paisiblement désormais. (…) Pour rien encore je n’ai jamais senti dans mon coeur autant de zèle que pour tes chants.

Homère, Hymne à Hermès.

Résultat du deal : Hermès conserve les bœufs et génisses mais donne en échange sa lyre à Apollon.

Je vais même te donner cette lyre, fils de Zeus ; alors nous, nous ferons paître des bœufs agrestes sur la montagne et dans la plaine qui nourrit les chevaux.

Homère, Hymne à Hermès.

La lyre passe donc entre les mains d’Apollon pour en devenir l’un de ses attributs :

Et la lyre, sous ses doigts, rendit un son formidable.

Et voilà comment Apollon, à l’origine dieu pastoral, devint, par la grâce d’Hermès, le dieu de l’inspiration lyrique.

Orphée aux enfers :

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Car Apollon fait don de sa lyre à Orphée, fils de Calliope (une des neufs muses) et d’Oeagre. Les muses initient Orphée à l’utilisation de l’instrument et aux chants. A partir de ce moment là le nombre de cordes de la lyre passe d’ailleurs à neuf, comme le nombre des muses. Orphée devient un expert dans le maniement de l’instrument.

Par son instruction, son chant et sa poésie, il l’emportait de beaucoup sur ceux dont on a gardé le souvenir. Sa gloire atteignit un point tel qu’il passait pour charmer par son chant les animaux sauvages et les arbres.

Diodore de Sicile, Livre IV, XXV.

On lui prête même le pouvoir d’éveiller les êtres inanimés. Orphée s’embarque avec les Argonautes et sa voix et ses chants permettent aux marins de surmonter plusieurs épreuves. C’est lui qui chante pour couvrir la mélopée des Sirènes qui essayent de séduire les Argonautes.

De retour, Orphée tombe éperdument amoureux d’Eurydice, une nymphe. Et il l’épouse. Mais cette dernière, lors d’une ballade, voulant fuit les avances Aristée (fils d’Apollon et de la néreïde Cyrène), se fait mordre par un serpent :

Un jour tu poursuivais sa fidèle Eurydice ; Eurydice fuyait, hélas et ne vit pas un serpent que les fleurs recelaient sous ses pas. La mort ferma ses yeux.

Virgile, Géorgiques, Livre IV.

Inconsolable, Orphée tente alors le tout pour le tout. Il descend aux enfers et charme de sa lyre les gardiens, monstres des enfers et dieux infernaux :

Comme il parlait, heurtant les cordes de sa lyre, les fantômes pleuraient, Tantale laissa fuir l’onde, la roue d’Ixion s’arrêta, les vautours cessèrent de ronger les foies, les Danaïdes d’emplir l’urne, Sisyphe à son rocher s’assit et les Furies, vaincues par son chant, humectèrent de leurs premiers sanglots leurs joues.

Ovide, Métamorphoses, Livre X.

Hadès, fait rarissime, consent à rendre la défunte au monde des mortels. Mais il y met une condition : qu’en remontant, Orphée ne se retourne pas, ne jette aucun regard vers son épouse jusqu’à ce qu’il soit sorti du royaume.

La tentation de l’Amour sera plus forte et au moment de franchir le seuil,

Redoutant de la perdre, impatient de la voir, se retourne. Aussitôt retombée en arrière, lui tendant ses deux bras pour prendre et être prise, la pauvre ne saisit que l’air qui se dérobe et mourant à nouveau sans un air de reproche, dit un suprême adieu qu’il n’entend plus qu’à peine, puis retombe aux Enfers d’où elle était sortie.

Ovide, Métamorphoses.

Ainsi s’écrivit l’une des plus belles et grandes tragédies grecques qui a largement inspiré poètes, peintres, romanciers, auteur de pièces de théâtre, compositeurs d’opéras et de ballets.

Mais le drame d’Orphée n’en n’est pas pour autant terminé. Devenu inconsolable, retiré du monde, il tombe alors en dépression.

On conte qu’Orphée pleura durant sept mois entiers sous une roche aérienne, aux bords du Strymon désert, charmant les tigres et entraînant les chênes avec son chant.

Virgile, Géorgiques.

Furieuses de se sentir ainsi délaissées par celui qui enchantait leurs jours, lui reprochant même sont attrait pour les «garçonnets» (dixit Ovide), les Ménades, prêtresses de Dyonisos, décident de se venger et lapident ce malheureux Orphée jusqu’à le démembrer complètement :

Elles vont au poète et lui jettent leurs thyrses (bâton orné de feuilles de lierre) pour un tout autre office ornés de verts feuillage, lancent des mottes, des cailloux, d’autres des branches à leur arbre arraché.

Ovide, Métamorphoses, Livre XI.

Les Muses rassemblèrent ses restes pour les ensevelir autour du mont Olympe. La lyre et sa tête sont jetées dans l’Hèbre, fleuve situé en Thrace, puis échouent sur le rivage de l’île de Lesbos. Là, Apollon, qui avait initié Orphée à l’art du chant, décide de pétrifier la tête. Orphée s’en va donc aux Enfers retrouver sa belle Eurydice comme dans un happy end :

L’ombre d’Orphée descend sous terre. Il y retrouve Eurydice et, dans ses bras avides, l’étreint. D’un même pas ensemble ils s’y promènent. Orphée parfois la suit, parfois sans plus rien craindre marche devant, se tourne, et voit son Eurydice.

Ovide, Métamorphoses, Livre XI.

Pour Hygin, la lyre fût alors placée au ciel par les Muses en hommage à Orphée :

Récompense suprême, elles placèrent au ciel sa lyre, dont les étoiles prirent sa forme pour honorer sa mémoire.

Hygin, Astronomie.

Pour en savoir plus :

- Encyclopédie du Ciel. Sous la direction d’Arnaud Zucker (Éd. Bouquins).

- Eratosthène – Le Ciel, Mythe et Histoires des constellations. Sous la direction de Pascal Charvet (Éd. du Nil).

- Catastérismes. Eratosthène de Cyrène (Éd. Belles Lettres).

- Homère. Hymnes (Éd. Belles Lettres).

- Hygin. L’Astronomie, (Éd. Belles Lettres).

- Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine. Pierre Grimal (Éd. PUF).

- Les Mythes Grecs. Robert Graves (Livre de Poche).

- Grand Dictionnaire Larousse de la Mythologie. Jean-Claude Belfiore (Larousse Éditions).

- Bibliothèque. Apollodore (Annotée par J.C. Carrière et B. Massonie, Annales littéraires de l’Université de Besançon au Format PDF).

- Mythologie des Grecs. Diodore de Sicile (Éd. Belles Lettres).

- Métamorphoses. Ovide (Éd. Belles Lettres).

- Géorgiques. Virgile (BNF, Gallica).

- Grand Dictionnaire Larousse de la Mythologie. Jean-Claude Belfiore (Larousse Éditions).

Ecrit par Jean Paul Meyronneinc.

![]()