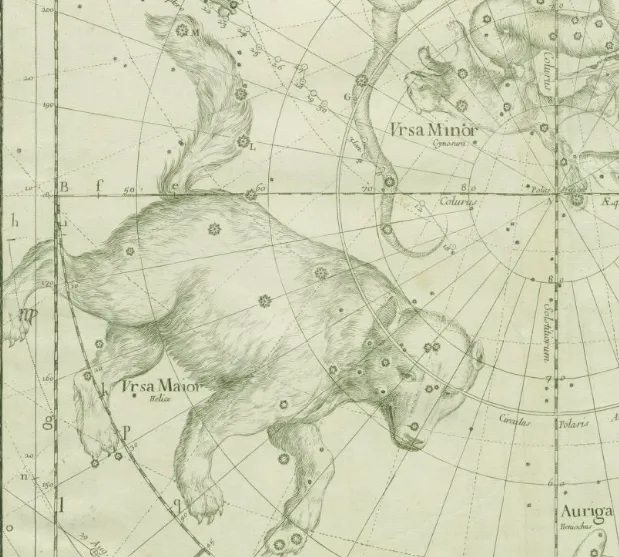

La Grande Ourse : Callisto répudiée mais consacrée

En résumé :

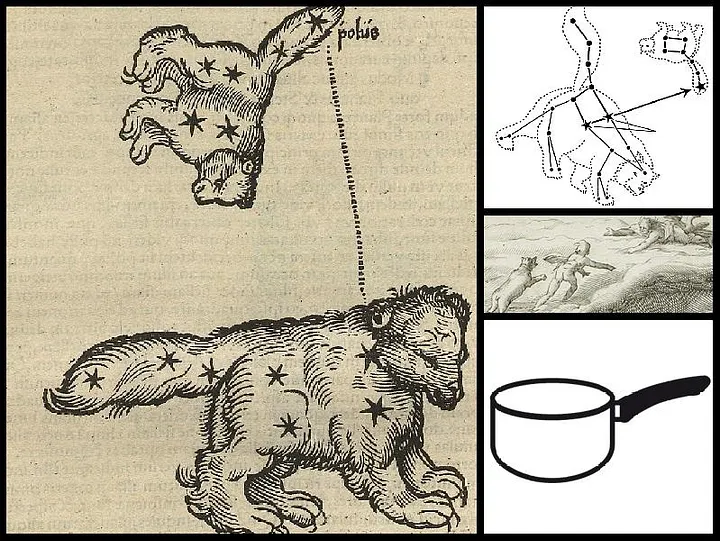

Bien connue pour son astérisme, le chariot (la louche ou la casserole selon les civilisations), la Grande Ourse nous raconte la légende de Callisto. Nymphe et compagne d’Artémis, elle fut déflorée par Zeus. Sacrilège.

Pour expier son double pêché (la perte de virginité et sa grossesse), Artémis métamorphose Callisto en ourse. Celle-ci mène alors une vie d’errante jusqu’à croiser le chemin de son fils, Arcas, devenu jeune garçon. Alors qu’il s’apprête à la tuer, Zeus détourne la flèche et place au ciel Callisto, qui devient la Grande Ourse. Il met également son fils, Arcas, qui devient la constellation du Bouvier. Quant à la Petite Ourse, ce ne serait en fait qu’une duplication de la Grande.

La Constellation de la Grande Ourse en quelques mots :

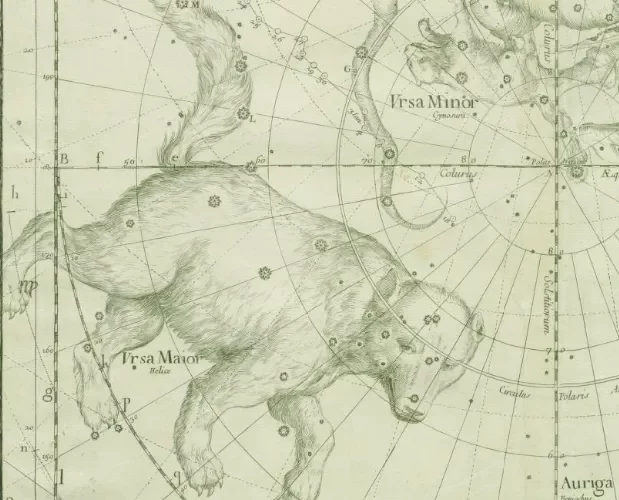

Son nom officiel est Ursa Major. La petite ourse s’appelant Ursa Minor. Troisième par la taille, la Grande Ourse est une constellation circumpolaire. On la voit toute l’année, même si sa partie inférieure est un peu masquée l’été.

Elle comprend de nombreuses étoiles brillantes, les sept étoiles composant le chariot ayant des magnitudes variant de 1,8 à 3,3, ce qui les rend aisément repérable en début de nuit. L’axe passant par alpha (Dubhe) et beta (Merak) sert à repérer l’étoile polaire. On y trouve également sept objets de Messier , dont les plus aisément identifiables sont M81 (galaxie de Bode), M82 (galaxie du Cigare), M97 (nébuleuse de la Chouette) et M101 (galaxie de la roue)

Ce qu’en disent les auteurs anciens :

Elles (Héliké et Kynosoura) ont jadis, dans l’odorant Dikton, non loin du mont Ida, déposé le dieu enfant dans un antre et l’ont nourri pendant toute une année pendant que les Courètes Dictéens trompaient Chronos.

Aratos, Phénomènes.

C’était récompenser la vigilance de fidèles gardiennes qui choyèrent dans son berceau de nouveau né le puissant Jupiter ; pour cette raison, les nourrices, Héliké et Cynosure, resplendissent.

Germanicus, Les Phénomènes d’Aratos.

Hésiode dit que c’est la fille de Lycaon ; elle habitait l’Arcadie et avait choisi de se livrer dans les montagnes, en compagnie d’Artémis, à la chasse des bêtes sauvages.

Eratosthène, Catastérismes.

Et comme il va percer son sein d’un trait mortel, le Tout Puissant l’écarte et prévient le forfait les enlevant tous deux, portés d’un vent rapide, au ciel où il en fait deux étoiles voisines.

Ovide, Les Métamorphoses (Livre II).

Celle-ci, selon Hésiode, se nomme Callisto, fille de Lycaon qui régna en Arcadie ; le goût de la chasse la conduisit à se vouer à Diane, qui lui porta une affection peu commune à cause de la ressemblance de leur caractère.

Hygin, L’Astronomie.

Le tout puissant père des dieux, trouvant jadis dans la vallée du Lycée boisé ces fauves accoutumées aux rigueurs de la chasse, les éleva jusqu’à l’empyrée : la virginité qu’il ravit à la mère leur valut cette consécration.

Aviénus, Les Phénomènes d’Aratos.

Du Chariot à l’Ourse :

La plus célèbre de toutes. Elle abrite en effet en son sein le fameux chariot ou casserole. Composé de sept étoiles visibles tout au long de l’année, qui ont la caractéristique d’avoir des magnitudes proches, cet astérisme est identifié dans les temps les plus anciens et dans toutes les civilisations. Mais pas forcément en tant que casserole ou chariot.

Les tartares altaïques y voyaient sept khans. Les mongols sibériens sept vieillards. Les indiens de Californie sept garçons changés en oie. Une légende arabe représente le cercueil d’un père suivi par le cortège en pleurs de ses trois filles. Les Romains, qui l’appelaient la septaine, y désignaient sept bœufs de battage (septem triones en latin d’où sera tiré le septentrion, c’est à dire le nord). L’astronomie chinoise désigne l’astérisme sous le terme de Beidou, littéralement « Louche du Nord ». Une louche que les américains ont également adoptée.

L’extension de cet astérisme de sept étoiles à une constellation plus vaste représentant une ourse est encore une fois le fait de nos anciens auteurs grecs. Dans l’Odyssée, Homère nous dit qu’Ulysse :

Fixait l’Ourse, qu’on appelle aussi le Chariot, la seule des étoiles qui jamais ne se plonge aux bains de l’Océan.

Eudoxe de Cnide, puis Aratos de Solès, vont également fusionner l’Ourse et le Chariot :

Autour du pôle, deux Ourses se suivent de près ; c’est pour cela qu’on les appelle Chariot.

En fait les deux noms vont subsister en parallèle, représentant deux choses différentes, comme le résume si bien Aviénus dans les Phénomènes d’Aratos :

La légende fait voir là des ourses et leur forme des chariots.

Au fil des époques et des contemplateurs du ciel, les sept étoiles deviennent alors la partie postérieure de l’ourse (sa croupe), incluant sa partie caudale. Les pattes et la tête sont alors représentées par des étoiles moins visibles. A l’époque de Ptolémée, 27 étoiles composent la constellation, auxquelles il ajoute huit étoiles « périphériques ».

Pour Aratos, les nourrices de Zeus :

Les « Phénomènes » d’Aratos, dans leur interprétation mythologique, offrent une vision différente de celle qui est couramment admise (cf § suivant). D’abord, Aratos mêle dans une même symbolique la Petite et la Grande Ourse. Ensuite, il fait référence aux origines de Zeus, sa naissance, ses premiers jours. Rien d ‘étonnant à cela quand on sait qu’Aratos a placé son ouvrage sous les auspices de Zeus :

Car il a lui même fixé les signes de ces choses dans le ciel.

La Grande Ourse serait donc Heliké :

Elle est claire et facile à repérer.

Quant à la Petite Ourse, il s’agirait de Kynosoura :

Elle est petite, mais plus utile pour les marins, parce qu’elle tourne toute entière en un cercle plus étroit.

Toutes deux unies par la même histoire :

Elles ont jadis, dans l’odorant Dikton, non loin du mont Ida, déposé le dieu enfant dans un antre et l’ont nourri pendant toute une année pendant que les Courètes Dictéens trompaient Chronos.

Aratos nous renvoie ainsi à la légende qui entoure la naissance de Zeus. Pour échapper au funeste destin qui lui était réservé (Cronos dévorait tous ses enfants), sa mère Rhéa, épouse et sœur de Cronos :

Se retira dans l’île de Crête, et accoucha dans l’antre de Dictée ; elle le donna à élever aux Curètes et aux nymphes Adraste et Ida.

Apollodore de Rhodes, Bibliothèque.

Pour tromper la vigilance de son marin, Rhéa lui donna à avaler une grosse pierre. Puis devenu adulte, Zeus complota avec Métis qui donna un breuvage à Cronos ayant pour effet de lui faire recracher la pierre et les cinq enfants précédemment nés (Déméter, Poséidon, Héra, Hestia et Hadès). Il n’en reste pas moins que la place d’Héliké et Kynosoura dans cette légende est, selon les auteurs, marginale, voire insignifiante. D’autant que pour la plupart des poètes et auteurs grecs, on cite souvent la chèvre Amalthée comme nourrice de Zeus et non deux ourses.

Cette histoire, bien tirée par les cheveux, avec deux Ourses quasi inconnues, a été reprise par les traducteurs latins postérieurs à Aratos comme Germanicus.

C’était récompenser la vigilance de fidèles gardiennes qui choyèrent dans son berceau de nouveau né le puissant Jupiter ; pour cette raison, les nourrices, Héliké et Cynosure, resplendissent.

Germanicus, Les Phénomènes d’Aratos.

Pour autant, elle n’a guère survécu face à la version plus épique et romanesque proposée par Eratosthène et rendue célèbre par Ovide qui y consacre plus d’une centaine de vers dans ses Métamorphoses.

Callisto métamorphosée en ourse :

En effet, Eratosthène dans ses catastérismes, ne daigne pas faire allusion à l’histoire racontée par Aratos. Dans son chapitre consacrée à la Grande Ourse, il préfère d’emblée s’en remettre à Hésiode :

Hésiode raconte que la Grande Ourse est la fille de Lycaon ; elle habitait l’Acadie.

Lycaon est le tyran de la région qui entoure le mont Lycaos (l’Arcadie), où certains auteurs grecs placent le lieu de naissance et d’enfance de Zeus.

Sa fille Callisto, d’une très grande beauté, a rejoint l’entourage d’Artémis, la déesse de la nature et de la chasse pour en devenir une de ses nymphes préférées. Rappelons qu’Artémis a placé la chasteté et la virginité comme vertus suprêmes et que bien évidemment toutes se doivent se plier à cette règle intangible.

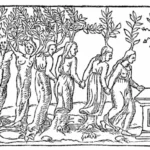

Malheureusement pour Callisto, il va lui être impossible de maintenir cet engagement. Zeus, dont on connaît l’appétence pour les belles jeunes filles, se décide à conquérir Callisto. Pour cela, il se métamorphose en Artémis, déjouant ainsi les prudences et réserves de Callisto. Conquise et séduite par ce formidable tête à tête, la fille de Lycaon perd non seulement sa virginité, mais à l’issue de l’accouplement, elle se retrouve enceinte. Le temps passe et il est lui est de plus en difficile de cacher son état. Artémis décide un beau jour, épuisé par la chasse, de s’accorder un bain relaxant et d’y associer toutes ses compagnes.

Toutes se mettent nues ; la Parrhasienne (Callisto), seule, rouge, se fait attendre, hésitante ; on lui ôte sa robe, et son corps nu montre au grand jour le crime.

Ovide, Les Métamorphoses, Livre II.

Dans les instants qui suivent, Callisto met au monde un enfant, Arcas. Furieuse, Artémis, lui inflige un châtiment dont l’objectif est de lui enlever toute beauté : elle la transforme en ourse.

Ses bras de poils noirs se hérissent, ses mains s’arquent, s’allongent, recourbées en griffes pour lui servir de pied et sa bouche, naguère louée de Zeus, s’élargit, hideux mufle.

Ovide, Les Métamorphoses.

Rejetée, oubliée par tous, Callisto erre de forêt en forêt. Quinze ans ont passé et un jour, Callisto :

Prit l’envie de pénétrer dans le sanctuaire inviolable de Zeus, car elle ignorait la loi qui le concernait.

Ératosthène, Les Catastérismes.

Elle est alors poursuivi par les arcadiens gardiens du sanctuaire et tombe alors face à Arcas, son fils devenu un beau jeune homme.

Et comme il va percer son sein d’un trait mortel, le Tout Puissant l’écarte et prévient le forfait les enlevant tous deux, portés d’un vent rapide, au ciel où il en fait deux étoiles voisines.

Ovide, Les Métamorphoses, Livre II.

Compte tenu de son aventure, le dieu lui donna le nom d’Ourse.

Eratosthène, Les Catastérismes.

A noter pour la petite histoire que la traduction grecque d’Ourse est Arctos. D’où dérivera arctique, signifiant le Nord (puisque l’étoile polaire est dans la petite ourse).

Mais Callisto, bien que placée au Ciel, eut à subir une dernière infamie. Qu’Homère ne manque pas nous signaler :

La seule des étoiles qui jamais ne se plonge aux bains de l’Océan.

Autrement dit de manière poétique qu’il s’agit d’une constellation circumpolaire. En effet furieuse de voir Callisto ainsi mise en avant par Zeus (et de belle manière), Hera, l’épouse de ce dernier, se rendit auprès de Thetys et Océan, qui avaient pour mission (entre autres) de recevoir les âmes dans leurs flots afin qu’ils jouissent d’un repos éternel. Hera les conjure de ne pas accepter Callisto, compte tenu de l’outrage qu’elle a subie :

Si l’injurieux mépris, blessant votre pupille vous émeut, de vos flots chassez ces astres admis au ciel pour prix d’un honteux stupre, et d une ordre catin gardez pure vos eaux.

Ovide, les Métamorphoses, Livre II.

Chose fût faite. Ainsi, depuis lors, cette pauvre Callisto est condamnée à errer dans le ciel en permanence sans jamais pouvoir trouver le repos.

Et la Petite Ourse, c’est qui ?

Et voilà donc pour l’histoire de la Grande Ourse, version Callisto. Reste un mystère à éclaircir. Ovide nous dit qu’il porte au ciel à la fois Callisto et Arcas pour en faire deux étoiles voisines. Mais quelle étoile ? Quelle constellation ? La tentation est grande de voir dans la Petite Ourse Arcas, le fils de Callisto. Mais aucun des auteurs et astronomes anciens, grecs et latins, ne franchit le pas. La Petite Ourse n’est pas Arcas. Alors qui est-elle ?

Eratosthène se lance dans deux versions différentes. Dans la première, il fait référence au poète Aglaosthène : “il dit qu’il s’agit de Kinosoura, qui allaita Zeus et faisait partie des nymphes de l’Ida”. Bizarre. Après avoir occulté ces braves nourrices dans la description de la Grande Ourse, il se raccroche aux branches d’Aratos pour les faire apparaître. Avec la volonté d’approcher la légende de l’observation visuelle. Kynosoura signifiant queue de chien, on a ainsi l’explication d’une ourse dont la queue, disproportionnée, serait en fait celle d‘un chien. Dans la deuxième version, Eratosthène se lance dans une explication tout aussi étrange, celle de la double catastérisation de Callisto :

Artémis accrût sa gloire en plaçant une seconde figure parmi les constellations, de sorte qu’elle fut doublement honorée.

Au jour d’aujourd’hui il est compliqué de trancher, même si au fil des siècles, l’hypothèse d’une copie de la Grande Ourse l’a progressivement emporté :

Difficile pour la petite ourse de s’affranchir de son modèle grand format ; difficile de raconter autour d’elle une autre histoire.

Arnaud Zucker, L’Encyclopédie du Ciel.

Arcas serait le Bouvier :

Mais revenons à Arcas. S’il ne peut être la Grande Ourse, quelle constellation voisine, aux dires d’Ovide, représente t-il ? Il faut alors se tourner vers le Bouvier. Littéralement, gardien de bœufs. Représenté tourné vers la Grande Ourse, il en serait donc la sentinelle. Un gardien de bœufs gardant une ourse. Tout cela est bien étrange.

Sauf que, n’oublions pas que les romains voyaient dans le chariot sept bœufs. Ça devient un peu plus cohérent. Autre élément de logique : Arcturus. L’étoile principale du Bouvier et l’une des plus brillantes du ciel boréal vient du grec Arctos (ourse) et Ouros (gardien)… Le gardien de l’ourse, cqfd.

Pour Eratosthène, il ne fait donc aucun doute que le Bouvier est la représentation d’Arcas protégeant et veillant sur sa mère :

On raconte qu’il s’agit d’Arcas, le fils de Zeus et de Callisto.

Hygin, dans son Astronomie, reprend ce fil conducteur menant de la Grande Ourse au Bouvier :

Jupiter eut pitié d’eux et les enleva pour les placer au ciel. De fait, on voit suivre l’Ourse et, gardien d’Arctos, il a reçu le nom d’Arctophylax (nom donné à Hygin par la constellation).

A noter qu’Ératosthène et Hygin profitent de cette allusion à Arcas pour rappeler la fameuse légende de la « table renversée ». Lycaon, le père de Callisto et grand-père d’Arcas, était connu pour son impiété. Voulant se rendre compte de cette histoire, Zeus vint s’inviter chez Lycaon. Sachant à qui il avait affaire, Lycaon servit à Zeus un plat composé des restes d’Arcas, qui avait été démembré.

Révulsé par la cruauté de Lycaon, il renversa la table, foudroya sa maison ; puis il recomposa Arcas et reconstitua intégralement son corps et il l’éleva parmi les constellations.

Eratosthène, Les Catastérismes.

Ainsi donc, avec une seule histoire, celle de Callisto, on raconte trois constellations. Et même quatre. Car, en créant les « Chiens de Chasse » à la fin du 17ème siècle, Johannes Hevelius inspira les concepteurs de cartes célestes où, la plupart du temps, ces deux chiens sont tenus en laisse par le Bouvier.

Pour en savoir plus :

- Encyclopédie du Ciel. Sous la direction d’Arnaud Zucker (Éd. Bouquins).

- Catastérismes. Eratosthène de Cyrène (Éd Belles Lettres).

- L’Astronomie et Les Fables. Hygin (Éd. Belles Lettres).

- Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine. Pierre Grimal (Éd. PUF).

- Les Mythes Grecs. Robert Graves (Livre de Poche).

- Grand Dictionnaire Larousse de la Mythologie. Jean-Claude Belfiore (Larousse Éditions).

- Métamorphoses. Ovide (Éd. Belles Lettres).

- Les Phénomènes d’Aratos. Germanicus (Éd. Belles Lettres).

- Les Phénomènes d’Aratos. Avienus (Éd. Belles Lettres).

Ecrit par Jean Paul Meyronneinc.

![]()