Le Soleil : Hélios le dieu cocher

Parce qu’avec la Lune il est un astre à part, sa conception mythologique pouvait poser problème. Désigné souvent par le terme générique de phoïbos (brillant, éclatant), à quel dieu devait on le raccrocher ? Zeus, Apollon ? Pour éviter susceptibilités et rester diplomates les auteurs anciens ont emprunté sa mythographie à des divinités secondaires et marginales d’où émerge Hélios. Fils d’Hyperion et Théia, frère d’Eos (l’aurore) et Selene (la lune), Hélios parcourt le ciel attelé à un char tiré par quatre chevaux. Et il illumine la journée par la flamboyance des rayons qui entourent sa tête. Un jour qu’il est face à face à face avec l’un de ses fils, Phaeton, il accepte de lui confier son char pour une journée. Pour son plus grand malheur. Incapable de suivre une course normale dans le ciel, alors génératrice de catastrophe, Phaeton sera mortellement puni par Zeus.

Sol : la référence romaine :

Le terme soleil emprunte au latin. Pour cette référence romaine, on a deux explications. La première, assez rationnel et technique viendrait du latin “solus”, celui qui est seul. La deuxième explication vient du dieu romain Sol. Au départ une obscure divinité sabine introduite par le premier roi sabin Titus Tatius, qui aurait partagé le trône avec Romulus (-745 à -740 avant JC). On peut se demander pourquoi un tel écart symbolique entre notre astre à tous, notre étoile et cet inconnu qui n’a laissé aucune trace dans la mythologie et n’a engendré aucun culte particulier.

Mais Sol a un deuxième sens. Dans la mythologie romaine, Sol n’est ni plus ni mois que la traduction latine d’Hélios. Hélios, qui va quand même intégrer le langage commun en désignant des phénomènes liés au soleil : héliaque, héliocentrisme, héliographie, héliothérapie, etc.

Hélios éclaire les mortels du haut de son char :

Avec Hélios, on retourne aux anté-sources des dieux grecs. Hélios est un fils de titan (comme Zeus). Son père est Hypérion et sa mère Theia qui auront en fait trois enfants : outre Hélios, Eos (l’aurore) et Séléné (la lune) :

Theia avait subi la loi amoureuse d’Hypérion. Elle mit au monde et le grand Soleil, et la brillante Lune et Aurore, qui luit pour tous ceux d’ici là bas comme pour les dieux immortels, maître du vaste ciel.

Hésiode, Théogonie, 371–374.

Totalement étrangers aux combats entre Zeus et les autres titans (la Titanomachie), Hélios va avoir une place à part dans le Panthéon grec. Ce n’est pas un dieu olympien (il est né bien avant), mais plutôt une divinité au service des dieux :

Soleil, l’infatigable, qui semblable aux Immortels, éclaire les mortels et les dieux Immortels du haut du char que traîne ses chevaux.

Homère, Hymne au Soleil.

Oublié lors du partage du monde entre Zeus, Poséidon et Hadès, il alla se plaindre directement auprès de Zeus. Qui, en compassion, lui offrit l’île de Rhodes qui venait d’émerger de la mer (le colosse de Rhodes était la représentation d’Hélios).

Hélios conduit donc un char qui fait tous les jours le même trajet. Et c’est ce manège incessant qui donne la course du soleil. Au petit matin (à l’aurore), Hélios attend que sa sœur Eos, dont les doigts sont couleur de rose (la “rosée”), ouvre la porte du ciel, du côté du “pays des Indiens”. A ce moment là, Hélios lance son char de feu traîné par quatre chevaux (Pyroïs, Eoüs, Aéthon et Phlegon). Il suit un chemin étroit avec pour tâche délicate de ne pas s’en écarter. Sa tête est entourée de rayons. Et c’est lui, qui, par sa beauté éclatante (phoïbe), va éclairer la terre :

Les rayons lumineux qui émanent de lui étincellent dans leur éclat ; partant de ses tempes, les oreillons brillants qui se détachent de sa tête enserrent une face resplendissante de beauté.

Homère, Hymne au Soleil.

Le soir, sa course achevée, éreintée, fourbue, il s’en va vers les flots de l’Ouest :

Lorsque par le ciel, il conduit vers l’Océan le divin équipage.

Homère, Hymne au Soleil.

On dit qu’il s’allonge alors dans une coupe ou un chaudron. Ses chevaux en profitent pour se baigner et se détendre. Il rejoint alors son point de départ en voguant sur l’Océan qui entoure le monde :

A travers les flots, une coupe aimable, ciselée, en or précieux, sortie des mains d’Hephaïstos, l’emporte, enveloppée par des ailes, à la surface des ondes, tandis qu’il goûte un sommeil désiré, depuis la contrée des Hespérides jusqu’à la terre des Ethiopiens.

Minnerme, fragment 12.

On est là dans la vision la plus ancienne du monde : le ciel est une voûte céleste et la terre, plate, est entourée d’eau. Le soleil tourne autour de la terre. Ovide, dans ses Métamorphoses l’imagine plutôt dans un palais situé en dessous de la terre :

Le palais du Soleil, sur de hautes colonnes, brillait de tous les feux de l’or et du pyrope.

II, 1 et suivant.

Moyennant quoi on est là plutôt dans le concept d’une terre qui serait “bombée”, avec deux niveaux.

Mais cette approche romanesque de la course du soleil se heurtera rapidement aux progrès de l’astronomie grecque. A tel point d’ailleurs que les premiers scientifiques grecs renonceront à désigner le soleil sous le nom d’Hélios, préférant souvent faire référence à Phoebus (le brillant en romain) derrière qui se cacherait Apollon, entraînant ainsi Hélios à jouer un rôle secondaire dans le panthéon hellénique.

Celui qui voit tout : l’oeil du monde

Pour autant, malgré le rôle central du soleil en astronomie, les mythes et légendes qui entourent Hélios sont peu nombreuses. On le mentionne dans plusieurs d’entre elles. Mais il y joue à chaque fois un rôle secondaire avec la réputation d’être celui qui voit tout :

Je suis celui qui mesure l’année, qui vois tout, grâce à qui aussi la terre voit tout, l’œil du monde.

Ovide, Métamorphoses, IV.

Ovide rappelle ainsi qu’il est celui qui surprit l’adultère d’Aphrodite (Vénus), l’épouse d’Hephaïstos, avec Ares (Mars) et s’en fit l’écho auprès du mari outragé.

Hélios est également le témoin de l’enlèvement de Perséphone, la fille de Demeter, par Hades, dieu des enfers. Il est aussi celui qui redonna la vue à Orion.

On le trouve également dans la bataille qui opposa Zeus aux Géants (Gigantomachie). Enfants de la Terre (Gaia) et d’Ouranos, ils ont pour mission de venger les Titans déchus par Zeus.

Ils étaient d’une force et d’une taille au dessus de tout ce qu’on peut imaginer ; leur vue était effrayante.

Apollodore, Bibliothèque, I, 6, 1.

Au plus fort de la bataille qui les a opposés aux dieux « olympiens », Zeus décide intervenir auprès d’Hélios… pour que justement il n’intervienne pas ! En effet, Gaia essaye alors de développer et faire croître une plante qui devait empêcher quiconque (mortels et dieux) de tuer les Géants.

Mais Zeus, ayant défendu à Hélios, Séléné et Eos de paraître, prévint la Terre et coupa cette plante.

Apollodore, Bibliothèque.

Privé du cycle des jours et des nuits, Gaia renonce à son projet.

S’il est celui qui voit tout, il lui arrive de se faire piéger et ne voit point les compagnons d’Ulysse tuer et dévorer ses vaches sacrés, alors qu’elles paissent tranquillement dans l’île de Thrinacie (Sicile,? Rhodes ?). Au mouillage sur les rives, Ulysse prévient pourtant ses compagnons du risque qu’il y a de s’en prendre aux bœufs et brebis d’Hélios :

Abstenons nous des bœufs, de crainte d’un malheur ; car terrible est le dieu qui possède ces bœufs et ces grasses brebis, le Soleil qui voit toit, le dieu qui entend tout.

Homère, Odyssée, chant XII.

Tenaillé par la faim au bout d’un mois sans pouvoir quitter le rivage pour cause de vents contraires, Euryloque et les autres compagnons font alors abstraction des craintes d’Ulysse et profitant de son sommeil,

Egorgent les bœufs, les écorchent, détachent les cuisses, les enveloppent d’une couche de graisse sur l’une et l’autre face et placent sur elle des morceaux de chair vive.

Furieux de ce massacre, Hélios se plaint immédiatement à Zeus et le supplie de trouver un châtiment exemplaire, faute de quoi “je plonge dans la maison d’Hades et brille sur les morts”. Zeus rassure alors Hélios : “continue à briller parmi les immortels et les mortels ; quant aux coupables, je vais aussitôt, d’un coup de foudre éclatante, frapper leur rapide vaisseau et le fendre en morceaux au milieu de la mer couleur de lie de vin”. Chose fut faite et l’impitoyable châtiment conduit Ulysse à se retrouver seul à bord d’un navire devenu épave : “assis sur ces débris, j’étais emporté au gré des vents funestes”. Comme quoi, même s’il n’est pas un dieu de toute première importance, son influence auprès de Zeus reste forte.

Les amours et enfants d’Hélios :

Côté sentimental, on lui attribue de nombreuses conquêtes féminines et une descendance plus qu’honorable. Il a pour femme légitime Perséis, l’une des filles des Titans Océan et Thetys (et donc une de ses cousines). Avec elle, il eut plusieurs enfants dont les plus connus sont la fameuse Circé (la magicienne qui transforma les marins d’Ulysse en animaux), mais aussi Aetes (le gardien de la Toison d’or), Pasiphae (la femme de Minos) et Perses (roi de Tauride, qui détrôna son frère Aetes et fut tuée par Médée, sa nièce).

En dehors de cette lignée légitime, on prête à Hélios plusieurs maîtresses et une pelletée d’enfants « illégitimes ». Il y eut Clymène, avec qui il aura cinq filles (les Héliades) et un fils Phaeton (cf § suivant). Ce dernier ne découvrit que tardivement son origine en insistant auprès de sa mère :

Du soleil que tu vois et qui règle le monde, tu es né.

Ovide, Livre 1.

Puis il y eut également Rhodos, à l’ascendance trouble. Eponyme de l’île de Rhodes, elle lui donna sept fils, baptisés également Héliades, comme les filles de Clymène. Astrologues célèbres, ils se dispersèrent dans le bassin méditerranéen, seuls deux restant sur Rhodes pour régner sur l’île.

Enfin, pour finir ce tableau, citons également Hyrmine avec qui il eut Actor et Augias (celui des écuries) et Néère, nymphe de Sicile, qui lui donna Phaetousa et Lampétie dont le rôle était de garder les troupeaux sacrés d’Hélios (une mission qui, comme on l’a vu, n’a pas toujours été couronnée de réussite!).

Phaeton, le fils par qui le drame arrive :

Difficile, dans ce bréviaire consacré au soleil, de ne pas évoquer au final la plus célèbre des légendes qui entoure Hélios, celle de Phaeton et de sa course effrénée et tragique dans le ciel. Ovide, dans ses Métamorphoses, y consacre une large partie de son livre II (1–366) dans ce qui est probablement l’une des plus tirades poétiques de l’ouvrage et de la mythologie grecque.

Résumons l’histoire et laissons parler Ovide. Phaeton vient d’apprendre par la bouche de sa mère qu’il est le fils du Soleil. Il accourt alors dans son palais. Hélios confirme cette paternité :

Phaeton, fils de mon sang que je ne peux renier (…) Je ne puis sans mensonge ne pas te reconnaître et Clymène a dit vrai

Comme gage de son remords, il l’autorise à faire un vœu qu’il s’engage à réaliser :

Demande moi ce que tu veux pour t’en convaincre ; je te l’accorderai ; le Styx m’en soit témoin.

Phaéton émet alors le souhait :

A tout un jour, de mener son char et ses chevaux aux pieds ailés.

Conscient du danger et du risque d’une telle opération, Hélios veut décourager son fils :

Cette grande mission, Phaeton que tu postules, excède ton jeune âge et dépasse tes forces : ta vie est d’un mortel, ton vœu d’un immortel.

Et il le met en garde sur les risques d’une telle aventure, invoquant au passage les constellations du Zodiaque :

Tu devras affronter les cornes du Taureau, et l’arc du Sagittaire et la gueule du Lion, et l’horrible Scorpion large courbant ses pinces et le Crabe courbant à l’inverse les siennes.

En vain, Phaeton réitère sa demande et en appelle au respect d’une promesse. Au moment de partir, Hélios donne les ultimes conseils à son fils :

Ne marche pas tout droit par les cinq parallèles ; on peut couvrir en biais sur une courbe large (l’écliptique, NDA), en évitant le pôle Austral et la Grande Ourse unie aux aquilons.

Puis Phaeton :

Grimpe au char, léger, s’y tient debout tout joyeux d’en tenir en main les souples rênes.

La chevauchée prend rapidement une tournure catastrophique. Ballotté, incapable de tenir le chemin, débordé par les évènements, Phaeton perd le contrôle du quadrige :

Hagard, transi de peur, il lâcha les deux rênes. Dès qu’ils les ont senties flotter sur leur échine, les chevaux déchaînés sortent de la carrière, se ruent vers l’inconnu où les poussent leur fougue, bondissent au hasard sur les astres fixés au somme des éthers, menant le char hors piste, tantôt grimpant aux nues, tantôt précipité par de roides sentiers dévalant vers la terre.

Les conséquences sur l’écosystème terrestre en sont terribles :

Des cités et leurs remparts périssent, des peuples, des pays, par l’incendie en cendres sont réduits (…) Le sang des peuples d’Ethiopie, attiré par leur peau, en noircit le pigment (…) Les sept boucles du Nil sont ensablées, taries, leur sept vallées à sec.

Et au final, c’est la Terre elle même qui ploie sous cette calamité, allant jusqu’à dépérir totalement :

Puis la Terre se tût, suffoquée de chaleur, ne pouvant plus parler, et replia sa tête en son sein.

Zeus, à la demande unanime des mortels et immortels, entre alors en scène :

Tonnant, tenant la foudre à droite vers l’oreille, il l’envoie sur l’aurige et de son feu lui ôte et le char et la vie, et contient l’incendie.

Phaeton, désarçonné et brûlé vif, vient périr dans les eaux de l’Eridan (le Pô). Sa mère courut le monde pour retrouver le reste de ses ossements. Les nymphes d’Hespérie y construisirent un tombeau en gravant cette épitaphe :

Ci gît Phaeton, aurige maladroit, mais mort de noble audace.

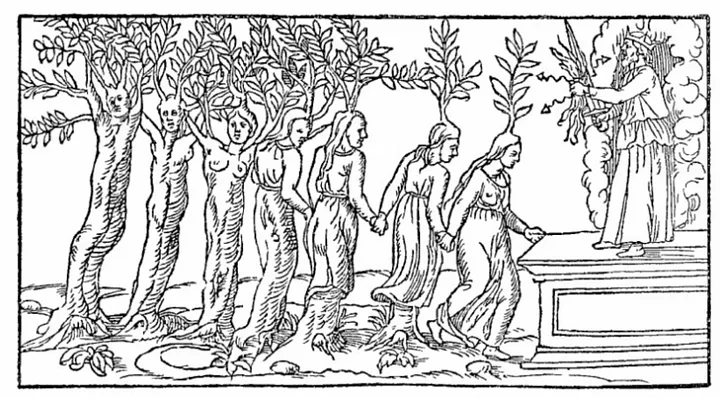

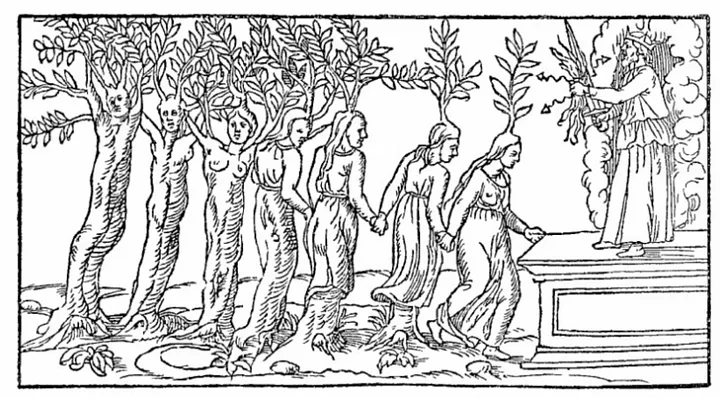

Les Héliades, sœurs de Pheaton, prostrées sur sa sépulture, pleurent sa disparition et implorent son retour. Puis prennent racine, deviennent peu à peu arbre. On dit qu’elles se transformèrent en peupliers ou en aunes. Clymène, leur mère, souhaitant les arracher de ce funeste sort, ne fait qu’aggraver leur mal :

Arrête je t’en prie mère crie les blessées; arrête c’est nos corps, arbre que tu déchires. L’écorce sur ces mots scelle leur bouche. De leurs jeunes rameaux coulent les larmes d’ambre que durcies au soleil le Pô limpide accueille et envoie au Latium parer les jeunes brus.

Pour en savoir plus :

- Encyclopédie du Ciel, sous la direction d’Arnaud Zucker (Éd. Bouquins)

- Dictionnaire de la Mythologie Grecque et Romaine, Pierre Grimal (Éd. PUF)

- Grand Dictionnaire Larousse de la Mythologie, Jean-Claude Belfiore (Larousse Éditions).

- Mythologie des Grecs, Diodore de Sicile (Éd. Belles Lettres).

- Les Métamorphoses, Ovide (Éd. Belles Lettres).

- Hymnes, Homère (Éd. Belles Lettres).

- Les Mythes Grecs, Robert Graves (Livre de Poche).

- l’Odyssée, Homère (Éd. Albin Michel, Cercle du Bibliophile).

- Théogonie, Hésiode (Éd. Belles Lettres).

- Le Grand Atlas de la Mythologie (Éd. Atlas).

- L’épopée d’Ulysse, Au cœur de la Mythologie (GeoHistoire).

Ecrit par Jean Paul Meyronneinc.

![]()